Am 25. Juni 2025 hat das Bürgernetzwerk Viernheim einen Vortrag zum Thema „Bürgerbeteiligung? Ja bitte! Aber richtig!!“ angeboten und dazu den Viernheimer Uwe Pfenning eingeladen. Uwe Pfenning lehrt an der Uni in Stuttgart und hat zu Bürgerbeteiligung geforscht und jede Menge Praxiserfahrungen zu Beteiligungsprojekten in unterschiedlichem Kontext gesammelt. Uwe Pfenning war zudem selbst in der Viernheimer Politik aktiv und ist nach wie vor ein aufmerksamer Beobachter des kommunalpolitischen Geschehens.

Das Bürgernetzwerk beginnt mit diesem Vortrag eine Reihe von Informationsveranstaltungen mit dem Ziel fundiertes Wissen zu verschiedenen Themen zu verbreiten, damit breitere Teile der Bevölkerung in der Lage sind, zum einen informierte Entscheidungen zu treffen als auch auf der Basis dieses Wissens die Entscheidungen von Politik und Stadtverwaltung besser einzuschätzen. Bürgerbeteiligung ist daher nicht von ungefähr auch das erste Thema, denn die Ziele mit den Informationsveranstaltungen und Bürgerbeteiligung im Allgemeinen gehen miteinander einher.

Die Präsentation des Vortrags kann hier heruntergeladen werden: Download der Präsentation

Demokratie im Wandel

Unsere Demokratie befindet sich weltweit in einem Wandel. In manchen Ländern sind autoritäre Führer an die Macht gekommen und auch auf kommunaler Ebene, werden Entscheidungen oft in kleinen Kreisen getroffen und dann dem Parlament vorgelegt und mit Fraktionszwang, „Deals“ und Absprachen, unzureichende Information der Abgeordneten, fehlender Transparenz etc. durchzusetzen versucht. Wenn man dann auf kommunaler Ebene Stadtverordnete auf Entscheidungen anspricht und diese hinterfragt, kann man öfter zu hören bekommen, dass sie mit mehr oder neuem Wissen anders entschieden hätten.

Gleichzeitig sind viele Menschen mit den Entscheidungen unzufrieden und führen das auf das politische System zurück. Viele wenden sich enttäuscht ab, gehen nicht mehr wählen und beteiligen sich auch sonst nicht mehr am politischen Diskurs. Bürgerbeteiligung kann helfen, diese Entwicklung aufzuhalten und den Wandel hin zu einer Zivilgesellschaft zu befördern. In der Zivilgesellschaft handeln selbstständige, politisch und sozial engagierte Bürger und Bürgerinnen, oft in Organisationen und Gruppen, die nicht staatlich oder profitorientiert sind und sich für das Gemeinwohl einsetzen. Bessere Entscheidungen, die mit mehr Menschen, der Nutzung von breitem Knowhow bei gleichzeitig größerer Akzeptanz in der Gesellschaft getroffen werden, sind das Ziel.

Eine kurze Soziohistorie des demokratischen Wandels

Nach Kriegsende und dem formalen Ende des Faschismus haben sich die Alliierten und der parlamentarische Rat für ein ausgeprägt repräsentatives, föderales, parlamentarisches Parteiensystem für den neuen Staat namens Bundesrepublik Deutschland entschieden. Das war zu dem Zeitpunkt auch die Reaktion aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus, dass man Massen leicht beeinflussen kann. Parteien sind hier privilegiert und haben die Aufgabe, Meinungen zu aggregieren und zu einem politischen Willen zu formieren. Diese sollte über Anträge in Parlamenten und durch Mehrheiten zum Tragen kommen. Die Parteien sind der Wahrung der Menschenrechte, dem Grundgesetz und der politischen Bildung verpflichtet.

Das repräsentative Parteiensystem bleibt aber vielen überalterten und teilweise im Faschismus geschaffenen Strukturen verhaftet, die sich auch in manchen Parteien, Vertriebenenverbände, der Bundeswehr sowie vielen Gesetzen, die teilweise erst in der Neuzeit abgelöst wurden, widerspiegeln. Das führte in den 68ern zum Aufkommen der außerparlamentarischen Opposition als erstem gesellschaftlichem Indikator des demokratischen Wandels. Diese ist Generationenkonflikt um die Aufarbeitung der NS-Zeit, es geht um Chancengleichheit im Bildungssystem und um „Mehr Demokratie wagen“ (Willi Brandt, 1972).

Als nächsten Schritt bildeten sich, teilweise nach amerikanischem Vorbild, Bürgerrechtsbewegungen in der damaligen Bundesrepublik wie die Friedensbewegung, die Umwelt- und Naturschutzbewegung, Frauen und Emanzipationsbewegung, Anti-Atomkraftbewegung, Bürgerbewegungen im kommunalem Umfeld etc.

An deren Kundgebungen habe viele Menschen teilgenommen und die Grünen entstanden als neue, linksliberale, pazifistische, umweltorientierte Partei, deren Ziel es war, über Wahlen parlamentarischen Einfluss zu erlangen. Dadurch kamen neue Themen auf die politische Agenda, inbesondere Umwelt- und Klimaschutz, Emanzipation, Antidiskriminierung und Friedenspolitik. Ziel war die Reform des Parteienstaates durch eine „eigene Partei“ wie auch zugleich die Mobilisierung und Motivation der Bürgerschaft für die Vertretung gemeinsamer, kollektiver Interessen. Ziel war die Verbindung des Parlamentarismus und der Arbeit mit der Basis.

Durch den Zusammenbruch der DDR kamen weitere Bewegungen hinzu, die das Spektrum um weitere Themen erweiterte. Vor allem wertkonservative und kapitalismusfreundliche Positionen sind hier zu nennen.

Mehr Beteiligung wird gefordert und etabliert sich

Bis hierher wurde also Beteiligung mehr und mehr eingefordert, die „große Politik“ konnte nicht mehr einfach so weiter machen und neue Themen kamen auf die politische Agenda. Das Thema Bürgerbeteiligung kommt also nicht von ungefähr, sondern hat Geschichte!

Die Geschichte geht weiter…

Ab ca. 2010 fand dann ein Rollback in Richtung Populismus statt; 2013 mit der Gründung der AfD als rechtskonservative, antieuropäische Partei mit hoher intellektueller Anhängerschaft. Diese wurde dann von der Dominanz autoritärer, rechtsextremer Personen, Positionen, Weltbildern und Verschwörungstheorien abgelöst. Heute sitzt die AfD im Bundestag und ist aktuell zweitstärkste Kraft. Öffentlichkeitswirksam werden Themen aufgegriffen und populistische Lösungen dafür angeboten.

Und in Viernheim?

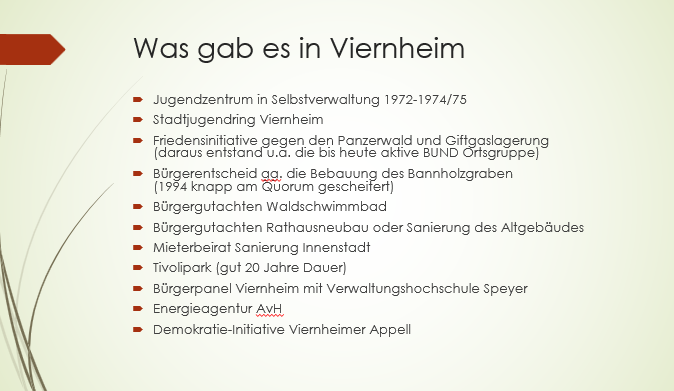

Auch in Viernheim hat das Thema Beteiligung eine schon lange Geschichte. Uwe Pfenning startet in seinem Vortrag in den 70er Jahren und dem damaligen selbstverwalteten Jugendzentrum und anderen Initiativen. Er bedauert es, dass dazu auf der Webseite der Stadt als auch im Stadtarchiv nur wenig zu finden ist. Daneben gab es einige weitere kleinere und größere Projekte, bei denen sich Menschen engagiert und beteiligt haben. Manche davon wurden durch die Stadt angestoßen, um Lösungen erarbeiten zu lassen und diese dann dem Parlament zur Entscheidung vorzulegen.

Rolle der Wissenschaft

Die Wissenschaft war lange Zeit eher externer Beobachter der Bürgerbeteiligung. Mit der politischen Institutionalisierung und Integration von Bürgerbeteiligung als neuen politischen Wert zu demokratischen Modernisierung werden Teile der Wissenschaft aktiver und damit auch normativer Akteur der Bürgerbeteiligung. Heute hat sie die Aufgabe dazu zu forschen, Methoden und Verfahren zu erproben, zu evaluieren und somit eine fundierte und wissenschaftlich seriöse Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Hinzu kommt die Aufgabe, dieses Wissen durch Lehrveranstaltungen weiterzugeben. Neue Studiengänge, Fortbildungen, Seminare, Konferenzen und Kongresse zum Stand und zur Entwicklung der Bürgerbeteiligung sind das Ergebnis.

Das Konzept der Zivilgesellschaft

Letztendlich führen alles diese Überlegungen zum Konzept der Zivilgesellschaft. Mit Zivilgesellschaft ist der Bereich des gesellschaftlichen Lebens gemeint, der weder staatlich noch rein privatwirtschaftlich organisiert ist. Idealerweise werden dabei Machtstrukturen und ökonomisches Profitstreben weitgehend ausgeblendet. Eine Beteiligung in diesem Sinne meint aus sozialwissenschaftlicher Perspektive die Verbindung zwischen partizipativen und repräsentativen Verfahren der politischen Entscheidungsfindung.

Idealtypisches Verfahren ist hierbei der Diskurs, d.h. der freie Austausch von Meinungen, Argumenten und Affekten innerhalb des gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozesses. Anstatt wie in den Parlamenten zwar Argumente zu nennen, dann aber vor allem abzustimmen und Mehrheiten entscheiden zu lassen, geht es in Beteiligungsverfahren um „Deliberation„, also um eine auf den Austausch von Argumenten bezogene Form der Entscheidungsfindung unter Gleichberechtigten. Deliberative Prozesse sind somit gesprächszentriert und nicht auf das Abstimmen oder Wählen fokussiert. Dabei sind diese Verfahren nicht unbedingt gegensätzlich, sondern können in unterschiedlichen Phasen von demokratischer Entscheidungsfindung sinnvoll sein.

Hinzu kommt der Begriff der „Kritischen Rationalität„. Diese meint, die Argumente kritisch zu hinterfragen, abzuwägen und letztendlich Kompromisse und Konsens auszumachen oder ggf. Dissens gemeinsam festzuhalten. Dabei gilt es Phänomene wie die „Weisheit der Vielen“ und die „Dummheit der Masse“ zu beachten. Die Weisheit der Vielen meint dabei eine Theorie, die davon ausgeht, dass das kollektive Wissen und die Meinungen einer Gruppe von Menschen zu besseren Entscheidungen und Problemlösungen führen als wenn ein Einzelner das versucht. Demgegenüber steht die Dummheit der Masse, also die Tendenz von Gruppen, unkluge oder irrationale Entscheidungen zu treffen.

Für die Entscheidung selbst hilft dann noch Akzeptanz und Akzeptabilität zu unterscheiden. Akzeptanz meint dabei die Zustimmung zu Entscheidungen aus eigener Überzeugung und eigenem Tun heraus. Akzeptabilität meint die Duldung und Toleranz von kollektiven Entscheidungen aufgrund einer Deliberation (s.o.), bei der alle Argumente objektiv und sachlich diskutiert wurden und sich eine andere Meinung durchgesetzt hat, die man zwar nicht „akzeptiert“ aber als „akzeptabel“ ansieht.

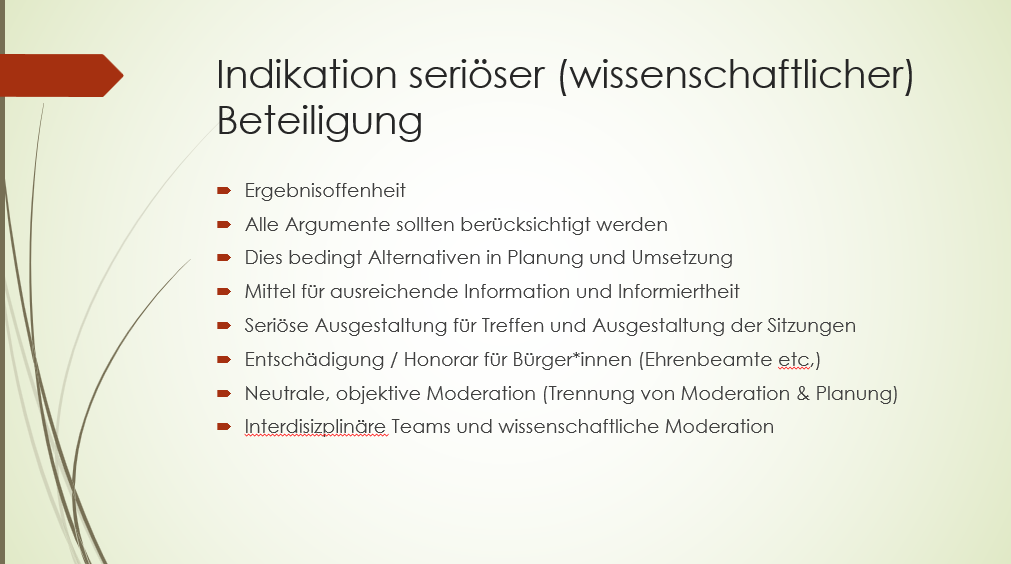

Indikatoren seriöser Beteiligung

Was sind nun Indikatoren für seriöse Beteiligungsverfahren aus wissenschaftlicher Sicht?

Methoden für Beteiligungsverfahren

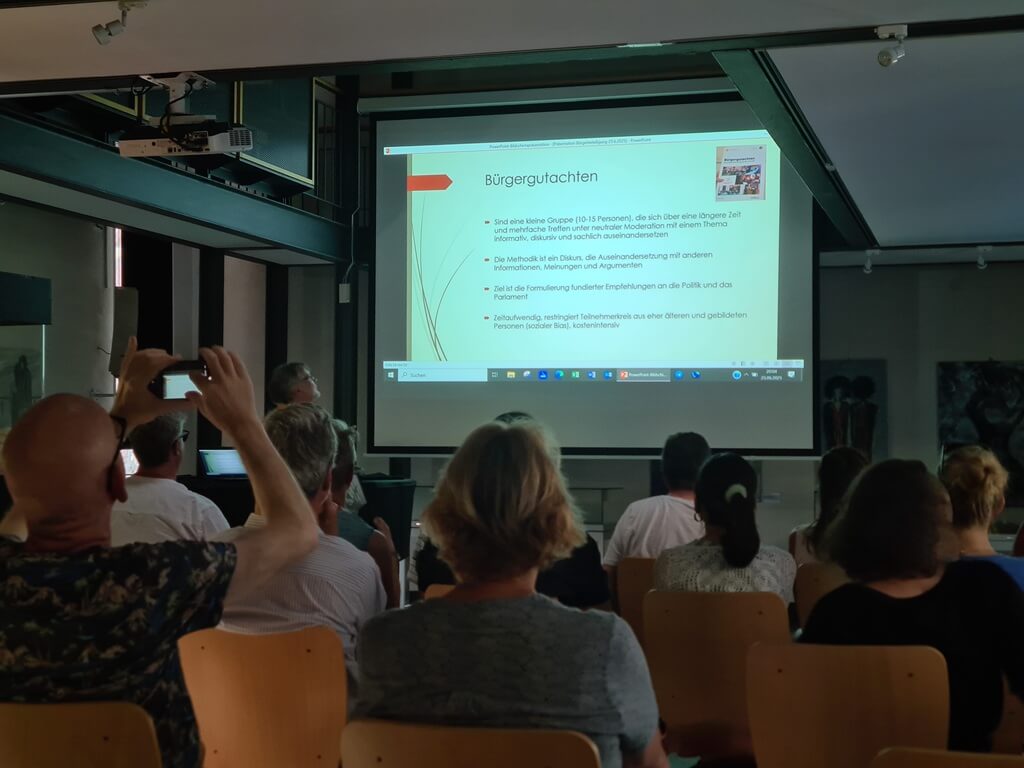

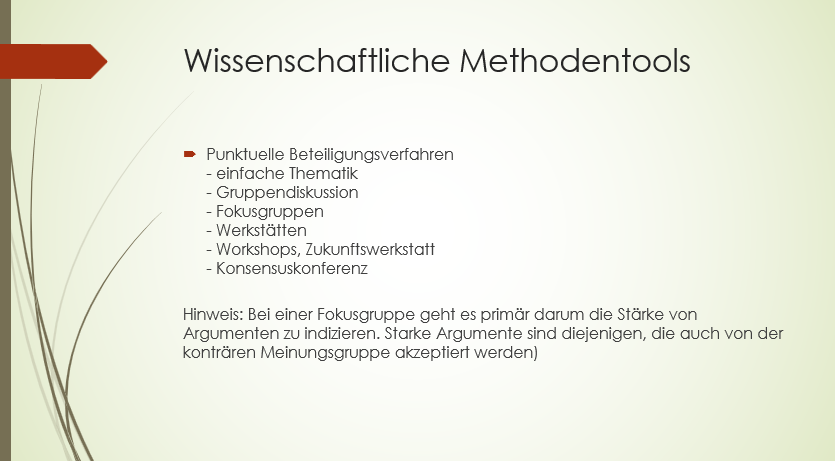

Bei den Methoden für Beteiligungsverfahren kann man punktuelle Beteiligungsverfahren und komplexere Verfahren, die über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden müssen. Die folgenden Grafiken listen einige Verfahren auf.

Diese lassen sich natürlich auch kombinieren und ein Prozess beispielsweise mit einer Bürgerumfrage starten, mit einem Workshop die Ergebnisse vertiefen und dann mit einem Bürgergutachten eine Empfehlung für eine Lösung zu erarbeiten. Empfehlenswert ist die kontinuierliche Rückkoppelung der Diskussionen und (Zwischen-)Ergebnisse an die Öffentlichkeit.

Ernstcharakter und Seriösität

Ernstcharakter und Seriösität des Verfahrens spielen für den Erfolg jetzt und in Zukunft eine bedeutende Rolle. Aus wissenschaftlicher Perspektive darf man Information nicht mit Beteiligung verwechseln! Wenn man die Bürgerschaft nur informiert, zum Beispiel über die Planung eines neues Baugebietes, handelt es sich strengenommen nicht um Beteiligung. Eine solche Information ist oft gesetztlich vorgeschrieben, zum Beispiel in vielen Baugesetzen. Dort wird dieser „Zwang zur Information“ missverständlicherweise Beteiligung genannt, es ist aber keine Beteiligung im tatsächlichen Sinne. Wenn man sich hier beteiligen wollte, bleibt oft nur eine Klage, mit der man aber vielleicht etwas verhindern, aber immer noch keine eigenen Ideen einbringen kann. Eine solche Art der Beteiligung wird oft auch nicht von den Bürgerinnen und Bürgern honoriert und die Art der Beteiligung häufig auch kritisch hinterfragt.

Wenn Bürgerinnen und Bürger ein solches Verfahren ernst nehmen und dann am Ende vielleicht sogar das Ergebnis akzeptieren sollen, spielt die Ernsthaftigkeit eine bedeutende Rolle. Diese spiegelt sich in der Anlage des Prozesses wider und auch die (vermutete) Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung der erarbeiteten Empfehlungen wirkt sich aus. Wenn zuvor Beteiligungen mit mangelnder Ernsthaftigkeit durchgeführt wurden, wirkt sich das auf die Teilnahme bei späteren Verfahren aus.

Ebenso von Bedeuzung ist Seriösität eines Beteiligungsverfahrens. Seriösität meint dabei die Auswahl von Räumlichkeiten, finanzielle Ressourcen für das Verfahren (z.B. für Exkursionen), Aufwandsentschädigungen, technische Ressourcen, Bewirtung etc.

Die Viernheimer Fehler

Zum Schluss listet Uwe Pfenning noch einige Fehler auf, die Viernheim seiner Ansicht nach bei Bürgerbeteiligung macht. Hier nennt er zunächst, dass an vielen Stellen zwar informiert, aber eben nicht beteiligt wird. Ein aktuelles Beispiel ist die Diskussion um das neue Baugebiet Nordweststadt II. Hier wurden zwar ein paar Wünsche in einem Workshop abgefragt, aber ansonsten trotz breiter Initiative der Zivilgesellschaft, ausschließlich informiert. Und was aus der Sammlung der Wünsche geworden ist, ist auch noch offen.

Hinzu kommen Bürgerbeteiligungen, deren Ergebnisse im Anschluss komplett ignoriert wurden, wie beispielsweise beim Tivolipark.

Eine solche fehlerhafte Umsetzung diskreditiert generell die Bereitschaft zur Beteiligung.

Als weitere Punkte nannte Uwe Pfenning dann noch die fehlerhafte soziohistorische Aufarbeitung von bisherigen Bürgerbeteiligungen, von denen es positive wie auch negative Beispiele in der Vergangenheit Viernheims gab. Hieraus könnte man lernen und verhindern, dass der Blick auf Alternativen zu den derzeitigen Verfahren verstellt wird.

Ebenso kritisiert Uwe Pfenning, dass eine Beteiligung der Jugend weitgehend außen vor bleibt.